近日,有学生家长找我诉苦,“任老师,我家孩子放学后,总闷闷的,不愿意和大人说在幼儿园的事情了。”我安慰她,“孩子大了,有自己的想法了”,但心里也十分纳闷。按理说,几岁的小朋友,分享欲是很强的。

于是,我找了几个小朋友询问,他们七嘴八舌地回答,“说了他们也不感兴趣呀”“一说他们就要考我学了啥”……

哦,原来孩子们都遇到了“扫兴”的家长。而家长们往往还没意识到,亲子关系的生疏与孩子在家里经常“被扫兴”不无关系。

我总结了下,孩子“被扫兴”的场景大致有三个:

第一个是,孩子兴高采烈地想分享,或做了一件事希望得到关注时,家长却忙于工作或闷头玩手机,不耐烦地回一句“好好好”,敷衍了事。其实,在情感感知上,每个孩子的敏感度是不一样。有些孩子多次被爸妈无视后,可能仍乐于分享;但有些孩子只要察觉到一次被疏忽或得不到情感反馈,很快就会失去分享的热情。

第二个是,当孩子主动分享在幼儿园发生了什么或学到了什么时,家长却抓住机会考孩子,“你唱一遍今天学的儿歌”“给妈妈做一遍今天老师教的手指舞”……本是亲子互动的好时机,但很多家长们不善于倾听,却热衷点评、当裁判,更有甚者,还要根据自己的喜好定义孩子的喜好,干涉孩子择友。

第三个是,当孩子试图做一些力所能及的事时,没有被大人理解,反倒被打击甚至责骂。类似的例子有很多,比如小朋友跃跃欲试要自己洗袜子,却被大人以“又要把衣服弄湿了”为由强行制止;小朋友给妈妈买了一束鲜花,却被大人责骂乱花钱;小朋友把幼儿园发的奶油糕点带回家分享,却被大人唠叨奶油不健康要少吃……

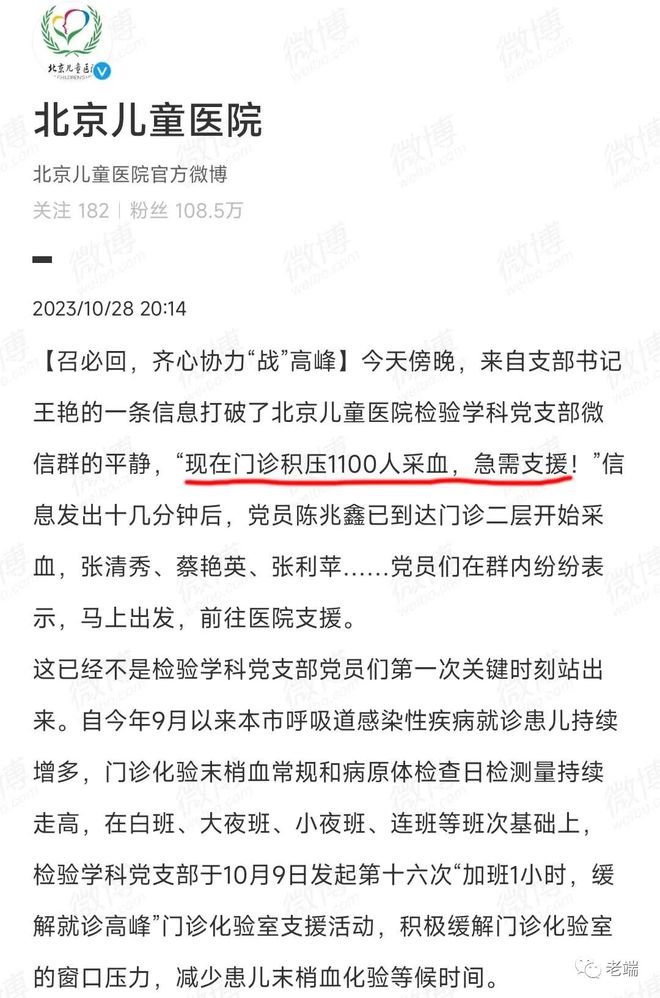

这两天,我在短视频平台上看到一个更极端的案例——“女儿做四菜一汤,被妈妈数落指责”。视频是这位妈妈自己发的,大致内容是,女儿做了四菜一汤,但她觉得浪费,数落道:“我是要表扬你吗?你给我整了这么多菜?现在我们两个怎么吃啊?这么多菜!”视频反映的,或许只是这对母女生活的一角,我们不能以此论断这位妈妈“很糟糕”。但就事论事,她当时的言行真的非常“扫兴”。

与此形成鲜明对比的是,前不久另一个女孩分享“不扫兴的爸妈真是泰酷辣”的日常视频:女孩晚上嘴馋了,妈妈开心地陪她去买冰棍;她心血来潮画了个奇奇怪怪的妆,爸爸看后宠溺一笑;她化妆花一个小时,也不会被父母抱怨臭美、磨蹭……无论吃大餐还是小吃,一家三口的脸上总是洋溢着笑容。这种亲子关系和家庭氛围让很多网友羡慕。

“不扫兴”是一种共情能力,是一种得体友善的表达和相处模式。

传统家庭难得有“泰酷辣”的爸妈,在孩子的成长过程中,父母或多或少都在扮演那个“扫兴的人”。纵使现在的年轻父母越来越重视早教,也依然存在对孩子情感回馈的疏忽,头脑中不可避免地有“我都是为你好”的控制欲,以及“我为你付出这么多,你理应更听话”的错误育儿逻辑。这些思维反映在日常生活中,就是无处不在的“扫兴”。

一位网友说,自己的爸妈就是很扫兴的人,自己很崩溃,但有一天突然发现,自己竟也成为了这样的人。是的,家长是孩子的第一任老师。“扫兴”不仅会导致亲子关系的生疏,还会像瘟疫一样影响下一代。它带给孩子最深远、负面的影响是,让他(她)也习得相似的思维和行为模式,成为一个习惯“唱反调”、处处挑刺的人。

想必,没有家长愿意孩子成为这样的人。而要避免这一点,家长先要审视自己,做一个“不扫兴”的榜样。