文/东雪

编辑/杜洋

丈夫去世后,阿茹独自带着两个孩子生活,成为“独抚妈妈”的一员。生活变得艰难,她却无法开口讲。她担心亲人的不理解,也怕朋友的关心,更怕总有一些人指指点点——成为独抚妈妈好像是一件丢人的事情,她得藏起来。

蒙解也曾有过类似的感觉。自己离了婚,一个人带孩子,好像总有哪儿和别人不一样了,显得格格不入。藏起来吧,不要让人知道,最好朋友也别问,问也是负担。

像她们一样的女人还有很多,隐蔽、有耻感,这是“一个母亲”公益项目对中国潜在的、约2000万独抚妈妈们的画像。独抚,包括离婚、丧偶以及未婚先孕等多种状态,她们分散在中国各地,从城市到乡村,年龄不一,文化水平各不相等,但大多都处在隐匿状态。

2015年,“一个母亲”公益项目成立,发起人魏雪漫希望通过心理赋能和生活助力,激发独抚母亲的勇气,让她们获得悦纳并转化困境的能力,让独自抚养不再是难事。但独抚母亲们的特殊性,让项目裂变十分艰难。如何找到这群需要帮助的人?项目成立8年之后,“一个母亲”终于找到一条有效路径——通过抖音平台信息分发,需要帮助的独抚妈妈们得以看到“一个母亲”的短视频和直播。她们通过连线和心理导师倾诉,在“一个母亲”的抖音账号里学习如何应对独自抚育孩子的艰难。

“这是个巨大的、但被忽略的群体。但现在,抖音可以用平台信息分发能力帮我们找到她们。”“一个母亲”项目总监刘蕾说,现在,“一个母亲”已经有6000多稳定社群成员,通过线上渠道提供近百万人次服务,“在抖音这个内容平台的帮助下,我们现在有了更多元化的场景,通过视频和直播,我们可以对更多的独抚妈妈进行帮助。”

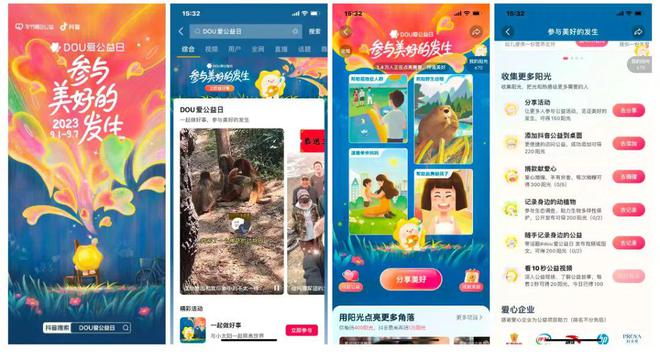

在成立的第八年,作为一个公益组织,“一个母亲”踏出新的一步。在字节跳动公益平台的帮助下,更多的独抚妈妈们将被照亮。每个人,都能参与美好的发生。

走出心理荒原

丈夫去世时,阿茹的大儿子在上小学,小儿子刚刚出生。

幼子在侧,阿茹无法长时间外出工作,生活全靠打零工,最多时一天干三四份活儿。实在安排不过来,她偶尔拜托邻居照顾小儿子几个小时。

她在邻里的闲话中硬撑起生活。“有一次一位邻居答应帮我一下,另外一个人到处去说我家不吉利。让对方不要帮我忙。”安排好的工作无法取消,她手忙脚乱,四处求助,年幼的儿子在那一天辗转了四五个邻居家,在这家吃了饭,又去下一家看两个小时动画片。

她心痛于儿子被歧视,自己也难以接受现实,大部分时候,她回避丈夫去世这个问题,把一切都藏起来。有朋友试图开导,但她想着,这么沉重的哀痛,别人承接不住,宁可什么都不讲。“对方也不知道怎么安慰你,何必呢。”

那段没有光的日子,她看周围的一切都是灰色的,最糟糕时甚至想过死,但看到两个孩子,她觉得即使为了孩子,也得努力把自己“捞出来”。

她开始在外界找同类报团取暖。2020年,在另一位独抚妈妈的介绍下,阿茹认识了“一个母亲”公益项目。

“我主动报名,参加了‘一个母亲’线上的复原力小组。”阿茹的“同学”共有大约五六人,都是丧偶妈妈,大家怀着同样的期待来参加这个心里重建课程,“那时候的我们都是希望能通过上这个课自救,从不正常的、疯疯癫癫的状态里走出来。”

课程大约10节,每节2小时,但总是会超时。她记得每节课都有人哭,女人们在哭泣中倾诉和聆听。她发现大家遇到的很多问题都是相通的,那些对别人无法倾诉的、旁人接不住的沉重话题,在这里有了倾诉之处。

在这个安全的空间里,阿茹感到放松。她想说什么说什么,想哭就哭出来。“一对多”的课程设置,让她有机会看到无数相似的自己。别人的经验里总能找到对自己有用的东西,譬如某个已经独抚三年的妈妈曾说,“时间是最好的良药”。所有人都是经历者,于是能体察和共情彼此所处的状态,“我们会互相站在对方立场,给一点心理上的安慰,出谋划策,给到一点点同类的支持。”

“课程对我的心理重建有很大的作用。”阿茹感觉自己“被看到”了,“项目给我一个最大的心理暗示是,我是正常的,我是被看见的。在这之前,因为别人看不到我这种状态,会觉得人死都死了不要再想了,你不要故意摆烂矫情偷懒,我处于被攻击的状态,自己也在攻击自己。课程后我开始被接纳了,我自己也接纳自己。”以课程为契机,阿茹们找到走出心理荒原的路。她深深记得最后一节课的气氛,独抚妈妈们彼此打气,要放下过去,走向未来。

现在,阿茹的世界已经重新有了颜色,但她仍然在参加“一个母亲”的活动。“我希望通过我的力量,去帮助那些刚经历的人。”她明白她们正在面对的黑暗,“在刚经历这一切的时候,如果没有得到心理重建,可能一辈子都会生活在阴影里。但是如果有人看到她们,那会是莫大的帮助。”

“一个妈妈”托起的人生

阿茹遇到“一个母亲”的同一年,蒙解开始为武汉的独抚妈妈们服务。她也是一位独抚妈妈,在偶然邂逅“一个母亲”联合创始人雷扬后,她加入其中。

因为具有心理学方面的专业背景,蒙解一边对接武汉市妇联,一边在武汉的妈妈群里做各种分享和心理援助。她成为了项目在武汉的负责人。

“那时候我已经离婚一年多,但仍然有很多困惑和压力。”丈夫婚内出轨,离婚时在经济方面尽可能给到了补偿,所以蒙解的经济压力不大,但也是到离婚时她才发现,一个人带孩子,“不轻松”。

因为精力有限,她最终辞去了自己做了11年的工作,专门在家里带6岁的孩子,同时学习一些心理学的课程,生活全靠积蓄。“孩子的情绪问题是我最大的困扰,我不知道该怎么解决。因为孩子年龄小,这个影响是慢慢显现出来的。他觉得父母分开是因为他不好,父母之间发生的矛盾他看多了就压抑和恐惧。”

孩子出现不健康的心理症状时,蒙解着急又无力。孩子年纪小,一二年级的时候,生气会自己打自己,蒙解不知道怎么解决。另一边,她还要同时面对来自孩子父亲的指责,“如果我教育不好他,孩子爸爸会各种挑剔指责,说孩子性格不好啊,太腼腆啊之类的。”

这种对独抚母亲养育的内外压力并非孤例,加入“一个母亲”项目后,蒙解接触到的许多独抚妈妈都面临这样的情况。

对许多独抚母亲来说,除了抚育孩子的压力,她们还需要找回自己丢失的社会价值,自我疗愈。

蒙解为“一个母亲”的独抚妈妈们提供心理支持服务,包括社群里的不定期答疑、心理课程以及线下活动情绪解压沙龙。

一开始,她时常在妈妈们的故事里悲伤落泪。渐渐地,她被影响得越来越少,“这说明我这部分的情绪处理好了。”

离婚后她心理心理波动最大的一次,是正在给心理重建小组上课时,听说前任又生了一个小孩。那一刻,委屈、愤怒的复杂情绪统统涌来,她忍不住就在课上就哭了出来。很快,女人们的温柔安慰包裹住了她,那一刻,蒙解感受到自己有了战友,大家站在一起手牵着手,试图走出生活的低谷。

“这是我的转折点,从此后我什么案例都承接得住了。”

2022年5月,“一个母亲”入驻抖音,项目从以前的社群+线下的固有模式,升级到了更高效的互联网场景。现在,蒙解定期在“一个母亲”的抖音账号直播,在平台信息分发能力的加持下,符合画像的独抚妈妈们被精准引导金直播间。“找人的效率大大提高了。尤其在资源匮乏的二三线城市,抖音是有效触达手段。”“一个母亲”项目总监刘蕾说,75%的独抚妈妈来自北上广深以外的城市和村镇,普遍经济压力大,受教育程度不高,“2022年,我们对找到的390名丧偶独抚妈妈进行调研,她们中大部分的互联网偏好是刷抖音。”

一场直播下来,有数百上千人次观看,蒙解明显感觉到,更多的独抚妈妈开始接触到“一个母亲”,接受服务。

一位女性怀孕就开始独抚,前夫留下了50多万的债务,中间也想过轻生,但是最后靠“好好养育自己的孩子”撑下来。”蒙解一直静静倾听,没有尝试给对方什么指点。讲完后,这位妈妈说:“我终于把我憋了10年的话说出来了,我觉得好轻松。”直播间里,有独抚妈妈们表示钦佩,“没有为喂养费纠结,还还了多么多债。”抖音直播“会客厅”式的氛围,与蒙解的心理辅导内容相辅相成。

“独,是独自,但也有孤独的意味。孤立无援的时候,人就会有无力感。”蒙解说,从心理学,进入孤立无援的人是需要支持的,“我们理解她们要什么,给她们一个倾诉的空间,至少在这里,无论你说什么,大家都会听着。”

妈妈们之间的团体支持,像镜子一样,每个人都在别人身上看到自己。不一定有人来告诉你一个具体的事情应该怎么解决,但是在某个场景有人能看到你,那一刻,你就能感受到被理解和包容。“一个母亲”为独抚妈妈们建立的社会支持体系,像一张网托住她们的人生,以至于不会直直坠落。

4万次爱心公益捐助背后

8年的时间里,“一个母亲”公益项目前后共计陪伴了6000余位独抚妈妈共同成长,专注于为独抚妈妈提供心理、养育、法律等服务,帮助她们度过离异、丧偶等困难阶段。

项目发起人魏雪漫女士,自己也修心理学。2015年,她想用心理学做一个支持项目,调研后发现自己身边有许多独自带一个两个三个孩子的妈妈。这些独抚妈妈们虽然身处困境,但是仍然在向前走。于是她发起了‘一个母亲’项目。”

项目总监刘蕾总结了独抚妈妈们的群体画像,她们的经济状况、所处城市、教育水平都会有很大不同,但共通的是,她们分散、忙碌、隐蔽、有耻感。

“她们的共性需求是心理援助。”刘蕾说,“一个母亲”的理念是,授人以鱼不如授人以渔,要让独抚妈妈自己站起来,“有的妈妈是封闭自己的,她觉得婚姻失败或者丧偶,就是人生失败了。我们从心理上支持后,让她发觉自己身边是有资源支持的,然后她也能和孩子沟通、互相支持。”

项目成员的共识是,这个项目看起来似乎不是雪中送炭,但大家心里都知道,只有妈妈的心理稳定了,其他才能慢慢做起来。刘蕾认为,这才是最重要的支持方向。

即便到今天,“一个母亲”也是一个小小的、靠成员们自我参与更多的公益机构,只有两名全职员工,更多运营事务由独抚妈妈和热心的志愿者们共同完成。

妈妈之间有很多不同的群,从法律咨询法律、自由倾诉到需要育儿讨论,由于资源有限,深度的心理干预会优先给与丧偶的独抚妈妈。机构会给有抑郁倾向、崩溃焦虑的妈妈一对一咨询。

得益于互联网,专业的心理服务也被带到了地理位置偏远的角落。

“我们的妈妈有乡镇、乡村的,她们靠自己很难在当地找到北师大、人大等很好的哀伤专家资源。我们现在哀伤方面的心理专家有六七人,其他的30人左右。筹款筹到一定的数额,我们就开一个新的帮助小组。”刘蕾介绍。

对于所有的公益项目来说,筹款都是绕不开的难题。

2020年前,“一个母亲”的筹款始终断断续续。刘蕾说,“在找到字节之前,众筹一直很难的。”

2022年的三八节活动,“一个母亲”获得字节跳动公益的支持,上到平台爱心好物备选项目里,有了一个相对稳定的资金来源。

爱心好物每卖出一个,就有一部分销售收入捐赠给“一个母亲”。刘蕾说,“哪怕一毛钱、一分钱一个,重点是,它是稳定的。”“一个母亲”从爱心好物里获得的筹款,在过去的一年里,支持了为独抚母亲开展团体心理疏导、一对一心理咨询、公益直播和音频课程开发等活动。在爱心好物的帮助下,独抚妈妈们得以度过离异或丧偶的最难阶段,从而为孩子营造更加健康的成长环境,“对我们来说,爱心好物是现在最重要的筹款来源之一。它已经帮我们这个小微机构解决了很大的一部分运营资金。”

解决了资金难题,如何让社会关注重视独抚妈妈。被看见,很重要。

一个现实难题是,因为社会舆论上相对不友好,相比教育类、乡村类的公益项目,“一个母亲”这种长期的心理支持类项目的呈现就很困难。妈妈们想找到同类也不是一件容易得事。

抖音的介入,让更多的独抚妈妈“被看见”成为可能。

2022年5月开始,“一个妈妈”进驻抖音,不久后开始直播。三个志愿者独抚妈妈,每周每人开一场直播坚持到现在。一场直播一共1000多人看,虽然体量不算大,但受益的是每一位正在真实生活、试图求解困境的女性。

直播间上方也开通了公益捐助入口,这一年里,抖音爱心公益用户贡献了4万余次捐助。“通过爱心好物等活动我们得到筹款,通过算法和流量加持我们触达独抚妈妈,然后通过抖音视频和直播,我们又可以为他们提供服务。所以很奇妙,你看,在字节,‘一个母亲’完成了筹款-触达-服务的闭环。”

2022年3月找到字节跳动公益申请合作的时候,刘蕾没有料到过后面的发展,“它远超我的预期。”

截至目前,“一个母亲”的抖音账号已经有3.9万粉丝,其中1万多人是在今年9·5中华慈善日期间,通过平台的“DOU爱公益日”活动涌入。“抖音帮我们和达人连麦,都是粉丝数几百万甚至上千万的大V。这样一场一场做下来,对于向公众普及‘独抚’妈妈这个概念,有很大的作用。”在DOU爱公益日这几天,在通过抖音观看直播的人数达到了七八千人。还有很多百万千万达人用他们的短视频介绍这个公益项目,让很多妈妈找到了一个母亲的社群。一次直播连麦中,对面的主播坦言,自己是第一次听到有关独抚母亲的公益组织,更是第一次知道独抚母亲会面对歧视、抗拒帮助。

越来越多的陌生人从抖音开始,知道”一个母亲”,知道独抚妈妈。“从今年DOU爱公益日,‘一个母亲’开始做‘倡导’,希望让让公众看到困境,让各界能支持到这个群体。”现在,刘蕾展望着“一个母亲”的10周年:“后年我们就满十岁了,我们希望有一些在议题上的研究,从群体需求,也许,我们真的能推动某个政策上的细小改变。”