昨日,申城今年首个“原拆原建”旧改项目——黄浦区保屯路211弄(部分)旧住房成套综合改造项目地下天然气管道完成搬迁,有望助力这一拆除重建项目再提速,也意味着351证居民距离搬回新家又迈进了一大步。

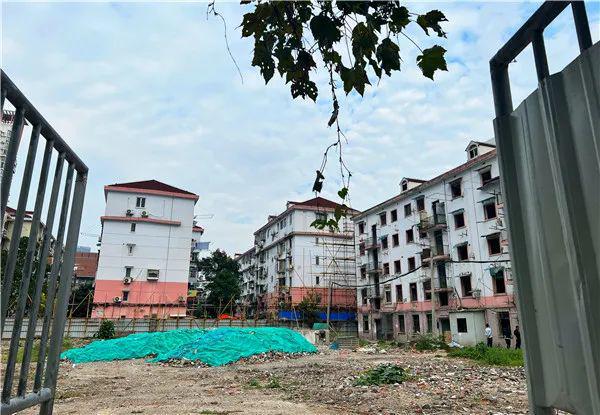

保屯路211弄“原拆原建”现场

01

撑着雨伞去炒菜

保屯路211弄部分房屋建于1957年,是由梁、板截面较小预制楼盖拼装的砖混结构房屋,起初是政府为住房困难居民建造的,在当年算是设施比较完善的住宅。

“在我十来岁时,爸爸单位分了这里的房子,带着全家人搬了进来。”在保屯路211弄23号居住了50多年的贝紫英老人回忆刚搬进保屯路的日子,言语间还是流露出欣喜自豪之情:“第一次走进保屯路211弄,我眼前一亮,一层楼有7户家庭,配有一个公共厨房间、卫生间,再也不用倒马桶、生煤炉了,让我们开心了好久!”

时间飞逝,转眼间孩子们已经长大了,而保屯路211弄的房屋日益破败。“逼仄厨房让人转不开身。”居住在31号楼的吕雅萍说,大部分层面是7户人家共用厨房和卫生间,厨房只有7平方米大小,每一户人家把自家的灶头设置进去后,厨房就显得十分拥挤,最多够站两个人。“大家都把调味料放在灶具下方的柜子里,烧饭拿调料时,我一弯腰就会撞着站在背后的邻居。”久而久之,居民们养成了“错峰做饭”“轮流做饭”的习惯。逢年过节时,知道对门邻居家请客,吕雅萍一家人便去下馆子:“老邻居难得请客一次,我们把厨房、卫生间都让出来。”

共用地方狭小,居民尚且可以“凑合”, 但是房屋年久失修带来的一系列“麻烦事”让居民们头疼不已。“炒菜时,听到头顶上有窸窸窣窣的声响,我得立即盖上锅盖。”吕雅萍说,房屋年久失修,墙壁外层的石灰粉受潮脱落,有时像头皮屑一样沙沙落下来,有时会一整块脱落……好几户邻居在炒菜时,不幸中招,一块石灰块掉进油锅里,忙碌半天的“心血”白费。经年累月下来,他们都养成一个习惯——撑着雨伞去炒菜。

“周围的高楼大厦越建越多,我们楼里的日子却越过越苦。”唯一让贝紫英舍不得搬离、又倍感自豪的是,这里有四五十年的邻里情:谁家做点好吃的,都会盛一碗送给邻居;楼里有孤老或独居老人,他们都会轮流上门照看。

02

49人排队洗澡

然而,随着房屋日益破败,不少老居民搬出,又有更多租客搬入昏暗逼仄的楼道,住客之间相互不熟悉,就逐渐产生了不和谐的声音。

厨房的水槽只有一个,无论是洗菜、洗碗抑或是洗衣服都要使用这唯一的水龙头,一旦有人洗衣服其他人就没办法开始做饭,长期以来围绕公共厨房产生了很多口角与冲突。

不仅是厨房,卫生间也同样处于“超负荷”的状态,经常出现“守着厕所、还要倒马桶”的情况。“我们这层楼有10户人家,有几间房屋出租后,均成为合租房。一个楼面,最多的时候居住了49人。”住在36号楼的张银梅老人告诉海岸君,49人共用一个厨房间、卫生间,一早排队上厕所,傍晚排队烧饭,晚上排队洗澡……遇到插队进卫生间的人,经常会吵架,甚至闹到大半夜打110请求警察调解。“最夸张一次,49个人排队洗澡,我排队等到半夜十一点多,卫生间也没空出来。”张银梅说,后来,她不得不调整了自己的作息时间,早睡晚起、傍晚洗澡。

“房屋建造之初,没有设计洗澡空间。为了满足日常生活需求,居民自行在卫生间改造出洗澡区域,导致房屋漏水问题日益严重。”黄浦区半淞园路街道市民新村居民委员会主任俞金晶介绍,“小梁薄板”的房屋结构质量较差,一旦出现漏水问题,就导致“受害房间”断电,甚至出现“四楼漏水连带一楼遭殃”。

下雨天,这里常常“户外下大雨,室内下小雨”,楼下则会“水漫金山”。南房物业工作人员介绍,在黄浦区,保屯路211弄的居民报修最多,大多是下水道堵塞、房屋漏水、线路短路等问题。工作人员也不由得苦笑:“这里的居民遇到问题,都会拨打962121物业服务热线。这些‘小梁薄板’房屋出现的一系列‘老问题’,没办法用‘应急维修’方式解决,往往突击修好了没过几天又会发生漏水,让我们感到头疼。”

保屯路211弄部分房屋是中心城区典型的“小梁薄板”房屋,存在较大安全隐患。居民居住条件比较困难,改造意愿非常强烈。

03

最优化“一户一方案”

去年12月,旧改的“阳光”终于照进了保屯路211弄。盼来旧改的居民对改造计划都很支持,盼望着早日搬迁,但是三百多户人家在统筹协调的过程中依然产生了很多困难。

“351证、1232位居民,每家、每位的诉求都不尽一样。面对群众繁杂多元的需求,项目组着力做好征询、设计、签约、搬离、建设、回搬全周期服务保障工作。”该旧改项目现场负责人、南房物业工作人员马春华介绍,在前期签约过程中,由于方案确定后三百多户人家每一户位置基本定下来,选择余地很小,很多原来房间朝东朝西的居民可能被规划到朝北,采光会受影响;而且本来房屋面积比较小,在原本基础上增加的厨房和卫生间的占地面积也极为有限,可能之前公共厨房能放置双灶位,现在自家厨房只放得开单灶位,厨房卫生间的门也可能会占用房间本体面积。

由于是在现有范围内进行改建,占地面积有限,还要考虑到周围居民以及学校的采光需求,因此,建筑的外形“不能长高,不能长胖”。“为了给居民们增加厨房和卫生间的面积,最终只能进行‘抽户’。”马春华介绍,为了确保“抽”走的居民与留下的居民获得的利益差不多,项目组挨家挨户上门,进行了大量的走访和调研,制定了合理公平的抽户方案,既满足了亟需改善住房条件的居民诉求,也释放出300多平方米空间为居民增设独用厨房间和卫生间。

同时,旧改项目组秉承“一户一方案”的原则,切实解决居民的“后顾之忧”。他们开座谈会听取居民意见,安排群众与设计师进行面对面的沟通,结合相关单位的建议以及居民意见进行个性化、适老化的改造,例如,在卫生间提供了两种方案,一种是干湿分离式,但是门设置在房间内,会牺牲一定的房间本体使用效率;另一种是通过走廊进入卫生间,腾出房间内部空间,但是没有干湿分离,使用可能不那么方便,两种方案供居民自主选择。

“在具体情境中,项目组结合各方的力量齐心协力解决居民生活需求”也助力保屯路211弄项目取得旧改“加速度”。

例如,居住在12号楼的方国泰老人新房子位置从朝南的12号楼移动到朝北的33号楼,原来朝东的房间变成朝西,虽然阳台仍然是朝南,但是“两极对调”的房间让老人觉得很不方便,生活习惯会受较大影响,不接受调换结果。为此,物业通过安排协调其他居民与老人对换房间,最终将老人换回12号楼的原本位置。

无独有偶,原本住在36号楼的顾杏娣老人本来的房子是朝东的,有两扇窗子采光,后被调整至朝西,少了一扇窗户,虽然给了面积补贴,但是老人还是不同意,因为老人独居、且视力较弱,少一扇窗户采光会给日常生活带来诸多不便,要求更换到原来样式的房间。然而,分到新区域的居民也不想更换到采光不好的房间,调换难度很高,最终在物业公司、居委会等多方齐心协力下,以“A换给B,B换给C,C换给A”的兜圈子方法顺利解决了问题。

“从前期签约到后续回搬的整个闭环过程,我们努力打造最优化‘一户一方案’,会对旧改项目负责到底,绝对不会辜负居民们的信任。”南房集团物业管理有限公司总经理、保屯路211弄房屋改造项目负责人杨喜林说,在旧改过程中,物业与居民进行沟通是有很大优势:物业与居民打交道比较多,和很多居民是“老朋友”“大熟脸”,对很多居民家庭的实际情况比较了解,更容易赢得居民们的信任,沟通起来更容易;通过物业而非征收单位来与居民沟通,也可以避免居民产生误解,杜绝不合理的预期,推动旧改工作“再提速”。

最终,保屯路211弄项目创造了“四个第一”:“两旧一村”成套改造居民参与度第一,居民知晓率、选票送达率、投票参与率、自主签约率均达100%;

大体量旧住房改造项目启动征询至签约生效推进速度第一,仅用120天;

自启动二轮签约开始100%居民签约完成速度第一,仅用12天;

签约生效后100%搬离速度第一,仅用36天。项目于9月28日正式开工后,再次刷新了全市旧住房改造项目签约生效至开工时间的最快速度,仅用166天。

04

螺蛳壳里做道场

事实上,在保屯路211弄改造的施工过程中,同样也面临着一系列困难和挑战。

该项目重建施工过程是在原本房屋的基础上,在居民区建筑群之中进行的,属于“螺蛳壳里做道场”,实际上的可使用面积相当有限。海岸君在项目现场看到,因为施工场地狭小,无法为工人们开辟休息居住场所,施工建筑材料无法堆积,留给工人们的空间显得有些“捉襟见肘”,给施工带来很大难度。

其次,由于项目周边都是居民区、学校,施工不能影响周边居民、师生的日常生活,这对于优化施工方案提出了更高的要求,例如:施工区域与大境中学仅仅隔了一条马路,平时早晚都有很多家长接送,施工不能影响家长们的正常通行,也不能在学校上课期间发出大的声响影响学生们学习;施工区域距离地铁4号线较近,在施工过程中需要定期进行监测,与地铁保持50米以上的距离等。

而施工团队也根据周边实际情况,对方案进行了反复的探讨和优化,像为了增强房屋抗地震的能力,需要在房屋的地基上设置桩基,原本的方案中预计是设计两排桩基,但是在实地调研过程中,发现如果设置两排桩基的话会影响周边的居民的正常通行和生活,在经过探讨和研究后,维护设计单位最终决定取消两排桩,增加桩基的密度,以达成同样的效果,施工区域与最近的居民楼之间也预留出了一定的空间,不会影响到居民的出行。

“施工方案几经论证与完善,尽量减少噪声,在最大限度内降低施工对周边居民的影响,项目建设周期由三年压缩到两年半。”杨喜林说,原先的“小梁薄板”结构房屋和不成套房屋将新建为4幢5-7层住宅,通过抽户释放部分空间,为回搬的每户居民配备独立厨卫,实现成套。

相比之前空间逼仄、老年人上下不便的实际情形,成套改造后的保屯路211弄增加了厨卫、阳台以及居民盼望的电梯。

同时,在设计上,遵循“一户一方案”全屋定制精细化的设计,增加一系列适老化设施、残疾人设施等个性化需求。

此外,由于保屯路211弄区域部分房屋用于出租,项目组也对部分出租房进行个性化定制,“麻雀虽小,五脏俱全”,最终争取以“拎包入住”的标准将房屋交付到居民手中。

配套设施方面,项目将集约化地下空间利用,建设地下车库,增加区域停车位,打造“全龄化”的社区主题乐园,增加多功能微景观入口花园,并更新一系列生活配套设施,构建起10分钟社区生活圈。根据项目建设的最新技术规范要求,项目将执行绿色建筑二星级标准,同时根据海绵城市的建设要求,在地下建设一个60立方米的蓄水池,收集到的雨水将用来浇灌绿化或其他合理用途;屋顶增设光伏板,使用清洁能源,供小区共用部位用电,让更新后的建筑更宜居、更韧性、更智慧。同时,区房管局也将按照修缮计划对周边房屋进行修缮,以“加梯+房修+环境提升”项目叠加的方式高标准推进小区综合改造,平衡居民获益度,提升小区整体居住环境。

05

盼着早日回搬新居

听到工地传来的“咚咚咚”作业声,保屯路211弄的老居民们喜笑颜开,纷纷畅谈起来对新建房屋的期盼和美好生活的期望。

“新房子独门独户,有厨房和卫生间,我们心满意足了。”贝紫英说,在征询重建方案时,她没提什么特别的要求。因为上了年纪、视力逐年退化,她希望新房的采光能好一些,特别是厨房、卫生间要亮堂一些。

吕雅萍老人告诉海岸君,去年下半年自己膝关节开始疼痛,走路比较困难,走几步就钻心地疼,上下楼梯很不方便。在征询方案时,工作人员主动上门介绍旧改设计方案,并告知新房子会同步安装好电梯。“新房会加装电梯,解决了我上下楼的大难题。项目组的人真的太贴心了。” 吕雅萍说,在旧改项目启动后,工作人员走进小区,主动收集居民的生活需求,并想方设法为居民解决困难,打动了他们的心。

“小梁薄板的房子隔音效果太差了,让楼上楼下邻居隐私得不到保障,早出晚归的人还会影响邻居休息。”住在36号楼的余云娣说,新房盖好后,不仅独门独户,而且让居民们 的生活更体面了。

这几位老人都在4月第一时间搬了出去,租住在附近,时不时就会回到现在房子旧址的工地看看施工的进度。“我们经常来这边看看,有时候也会去居委会询问进度,每次来看到还有一栋楼没有拆除完成心里也很着急,恨不得明天新房子就直接建好,”张银梅老人告诉海岸君,“希望新房子最好能在两年半之内建好,我们可以早点搬回来享福。”

“保屯路211弄的很多居民搬出后,大多选择租住在附近,一方面是为了接送孩子上学等原因,另一方面也是因为周边环境比较熟悉,有医院,离地铁也比较近,交通便利。”俞金晶介绍,居委会也会向选择在附近居住的居民发放一些日用品等生活物资。

“金窝银窝都不如我的草窝。”居民严志宪说,居住在这里的居民超过一半都是老人年,有幸盼来旧改的“阳光”,都非常激动。现在,他们只盼着房屋早日建成,早点回搬到自己屋里养老。

保屯路211弄于9月28日启动桩基施工,施工团队在确保安全保障的前提下加快施工推进,预计将于2025年年底竣工。黄浦区房管局房屋更新科科长毛嘉毅介绍,保屯路211弄项目改造采取向居民全过程开放的方式。建设期间,旧改项目组将按月向居民推送项目进度,同时邀请热心居民担任改造“监督员”,对项目质量、进度、安全等进行全程监督;项目竣工之前,提前告知居民后续搬迁计划,便于居民合理安排生活;项目竣工后,开展居民分批“预看房”活动;回搬工作开始后,鼓励建成后的物业管理团队提前服务,形成回搬管家服务小组,根据居民需求帮助联系搬迁公司、中介公司等;回搬完成后,提供集中办理户籍变更手续等便民服务,解决居民的后顾之忧。

据悉,参与旧改的相关单位和部门将持续关注重建后的各项环节,进一步研究事关居民切身利益的实际问题,抓严抓实项目建成后的物业管理服务质量,确保更新改造后物业服务“不断档”。努力把保屯路211弄“小梁薄板”旧住房成套综合改造项目打造成城市更新的示范标杆。

金海岸工作室

作者| 杨玉红 李欣阳

图 片| 周 馨

编 辑|陆佳慧